图为霍钟权朗读自写诗歌《怀念藏北》

直到现在,55年前的那个画面,依然不时在霍钟权脑海里浮现:一过上午11点,那曲又刮起了十级以上的大风,人走在风中无处躲藏,被卷得失去方向似的,屋顶也要被这疾风掀翻。又到了午饭时间,帐篷里“小霍”和住户家的牧民们围坐着,藏族老阿妈如往常一样,吃饭前总会单独把霍钟权的碗多擦洗几遍,她一手挽起系在腰间的邦典,一手抠着碗边儿向里打了一圈又一圈,直到看着被擦得亮亮的碗,才满意地从罐中盛上一碗滚烫的面片汤……

缘之所起 一往情深

今年的6月15日,霍钟权过了80岁生日,已经成为真正的“80后”了。还记得6年前一个初秋的日子,魏公村附近的一家藏餐馆里,霍钟权与中央民族大学(原中央民族学院)1959级少数民族语文系藏语班的在京老同学组织了一次聚会,“母校旁,老同窗,欢聚一堂”,话短情长,这情,是同学情,也包含着大家对曾经的西藏岁月的一往情深。

1949年新中国成立后,霍钟权才有了上学的机会,仅3年半就学完了6年的小学课程。又在北京郊区的重点中学——顺义区牛栏山中学(现为一中)就读6年。1959年报考大学,霍钟权当时共填了10个志愿。因为自上学起就尤其爱好文学,还担任了班报、校刊通讯员及编辑,写的小诗、通讯不时发表在报纸上,“学新闻,将来当一名记者”的想法,让他在填报志愿时,把北京大学新闻系、复旦大学新闻系作为优先考虑,中央民族学院(中央民族大学前身)是第6个志愿。后来高考成绩出来了,霍钟权考得不错。但因当时西藏发生少数反动上层发动的武装叛乱,内外环境都较为复杂,国家为帮助培养西藏建设人才,特给了中央民族学院优先录取学生的优惠政策,对于填报该校的考生进行优先录取。如此,霍钟权就成为中央民族学院少数民族语文系藏语班的学生。

入学后,经党组织教导,学生们很快明白了“保卫、建设西藏”和“服从祖国需要”的重要意义,顺利地解决了“专业思想”问题。霍钟权幸遇德高望重、知识渊博的老师,结识了朴实活泼的藏族等各民族同学。除校内学习外,还积极参加校外义务劳动及扫盲等社会公益活动。

1962年,霍钟权和同学们到西藏拉萨郊区实习了半年多,大家与农牧民一起生活、一起劳动,用藏语对话、交流,期间还努力搜集、记录藏族民歌、民间故事、民间传说等,这段时间大家进一步提高了语言能力,了解了西藏情况。

图为1970年,霍钟权与夫人郑晖在那曲地区索县索河边留影

1964年毕业后,除了留校当老师的和到报社、通讯社的几名同学外,班里的25个人大部分都怀着“到边疆去,到祖国最需要的地方去”的满腔热情奔赴西藏。霍钟权和同学郑晖(也是现在的老伴)一起,又坐上敞篷解放牌汽车,一路风尘仆仆地奔赴藏北。用他自己的话说:现在看来有点“傻气”了,但当时就觉得有一腔热血,非常光荣。

藏北高原的“诗意生活”

“每当袭来十二级的大风,败叶浮石都跑得无影无踪,宇宙被搅得浑浊一片,黑暗无情地吞噬着繁星,然而,灯却忠实地守在岗位上,吃力而执著地闪出万点红,这里有最可敬的灯……”(摘自霍钟权《藏北的灯》一诗)

平均海拔4500米以上的藏北高原,空气中氧气含量不足内地的一半,大半年的时间都天寒地冻,即使夏天也会突然下起雪来,需要穿棉袄御寒;大风来时,飞沙走石,人呛着风走路都走不动;要是女同志爱讲究的话,那真是没办法,长期生活在这样的环境里,脸不光晒得黑,而且粗糙得裂口子。至于吃的,水果基本见不到,偶尔会有冻水果,比如苹果,买回来只能用凉水泡着,能吃上一回就不错了;蔬菜也很简单,基本是土豆、萝卜“天天见”。

图为1965年,霍钟权在西藏那曲县工作时骑马下基层调研

当时交通非常不便,由于工作原因,霍钟权经常下乡,加上雨雪湿滑,路上更加危险。在那曲索县工作时,他出差要路过一个叫雅砻沟的地方,这里有一条公路修在半山腰上,冬春有冰雪,夏秋有泥水,路滑难走,车祸频发。每次途经这里,都觉得像过了一回鬼门关。外加要经常骑马下乡,所经之路,多是羊肠小道。一次,霍钟权骑着马,由于颠簸和马肚带松弛,连人带物都歪挂到马肚子下面了,多亏那匹马比较稳重老练,未受惊吓而跳蹦,幸免了摔下悬崖的惊险。

在这样的条件下,霍钟权整整8年的时间没有回家探亲,甚至一封信往返都要几个月,就这样坚持了20年。他说,自己能够稳住,能安心工作,是党的教育指明了人生方向,也深受进藏前辈们“老西藏精神”的影响,同时,藏北农牧民给了他亲人般的温暖,因此即使离家千里之遥,却很少感到孤独。

霍钟权几乎每年都要下乡几次。每次下乡坚持与群众实行同吃、同住、同劳动、同商量,加上同说藏语,霍钟权与当地群众达到了“五同”。他尽力说群众所懂,想群众所愿,办群众所需。从尊重到了解、从了解到理解、从理解到信任,最终从信任到“同心”,达到“六同”。如此,霍钟权自然地被农牧民看成自家人,开展工作就水到渠成了。他由此体验到“心诚则灵”的道理,也感受到家乡亲人般的温暖,比如住户老阿妈常给老霍“特殊待遇”:单独给他准备一碗稠稠的酸奶;有时煮肉,专门把最好吃的羊尾让给他吃;冬天让他睡在帐篷最暖的位置;如果霍钟权哪天回来晚了,住户或其邻居就会有年轻人来接……

图为1965年,霍钟权(左)与西藏那曲县门堆乡牧民顿珠在那曲草原上的合影

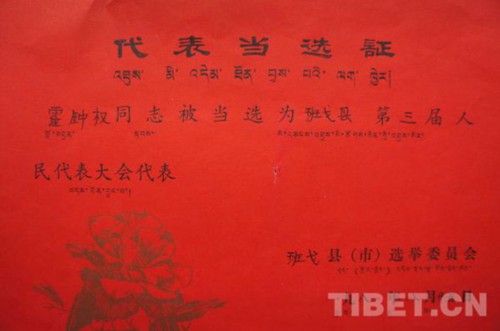

霍钟权历任索县农牧科长、县委办公室主任,班戈县委副书记、地委宣传部副部长等职。1981年8月25日,霍钟权被选为班戈县第三届人民代表大会代表,他将这个代表证珍藏至今,以作为一名藏北的“阿波霍尔”(藏北牧民的古称)为荣。

霍钟权觉得,自己就像生长在这片土地上的植物一样,根越扎越深,叶片越长越大,汲取的养分让它周身都是一片盎然的葱绿,生机勃勃。还有什么困难不能克服呢?他工作起来热情更高、底气更足了。

怀念藏北 “我们老了却还年轻”

“我怀念,怀念藏北的大风,是那豪爽的呼吸,吹去了我懦夫的性情,又振奋起我理想的翅膀,在‘世界屋脊’上尽情飞腾……我更怀念啊,怀念藏北的人民,是那淳朴慈祥的‘帕妈’(爸妈),给我家乡亲人的温暖,是那热情奔放的‘宾亚’(兄弟姐妹),赠我高原勇士的火种。”

1984年,由于身体健康原因和工作需要,霍钟权要离开工作生活了20年的藏北高原。分离三地的一家四口多年后终能团聚,无疑让人欣慰,此时他不禁想起,自己之前下乡时,有几次在牧民住户家待的时间久了,临别时和大家难分难舍,好几次都痛哭流涕。这次是真的要走了。他把那些场景和情感在心里一遍遍回放、咀嚼,又把涌上的酸楚一遍遍吞咽,把对藏北的满腔眷恋之情注于诗中。

自调入中央统战部工作,直到2000年3月退休后被返聘,至今,霍钟权已从事涉藏统战工作35年了。加上大学期间学习藏文的5年和在藏工作的20年,他和西藏已有了60年的缘分。

1981年8月25日,霍钟权曾被选为西藏那曲班戈县第三届人民代表大会代表,图为他一直珍藏着的代表证

“……我是那扎草(一种生长在海拔4000米以上高寒地区的牧草),简单得令人可笑,生存了这么多年,依然是绿枝一条,松针般细,竹签般高,没有繁叶弄姿,更无鲜花炫耀,只有一条笔直的心眼,太阳和大地都知晓。”

也许是因为当时年轻,如今回想起藏北工作的20年,霍钟权好像没觉得高原反应、消息闭塞、供应匮乏、交通不便、习俗差异这些算是多大的困难,他学会了如何对待艰苦,亲身感受着“老西藏精神”在前辈榜样身上和现实中的体现,感悟到一个人即使很平凡,也要有志气、有勇气、有锐气、有正气、有底气。

总结60年的涉藏经历和感悟,霍钟权用“一路荣幸,乐在其中”作为概括。他形容如今已进入“80后”的自己“糊涂起来令人可笑,固执起来叫人可憎”,可他那笑容,坦然、轻松、欢快、自然,就像55年前,那个二十出头的小伙儿,尽情享受着藏北阳光炽热强烈的爱抚。(中国西藏网 记者/吴建颖 图片均由霍钟权本人提供)