1959年,西藏大地正席卷着平息叛乱和民主改革的红色风暴。而在北京西城的第41中学,家住小绒线胡同的19岁的小伙子何宗英即将高中毕业,正在选择报考大学。41中的程老师传递了一个信息说,中央民族学院少数民族语言系开设了藏语班,你们可以报考。何宗英喜欢学习语言,又对西藏那片陌生的土地充满好奇和向往,就填报了北京外国语大学和中央民族学院,最后被中央民族学院顺利录取。完成五年学业后,1964年,何宗英被分配到了西藏。

要讲何宗英的故事,如果最简单地说,就是五十四年前,一个汉族大学生进藏,后来成为藏族人的丈夫、藏族人的父亲、藏族人的爷爷。但如果细说起来,就复杂了。

在中央民族学院毕业之前,中国的左倾思潮比较明显,在校的很多时间并不是在学习藏语文,而是进行政治学习和劳动锻炼,学习成绩好的还可能被戴上“白专”的帽子。1963年,上级鼓励大家谈思想,明确说“不抓辫子,不扣帽子,不装袋子”。天真的何宗英讲了两句话:一是“人民公社办早了”,二是“毛主席搞个人迷信”。这还得了哇?结果,被抓了辫子,又扣了帽子,还装进了档案袋子——何宗英被认为“思想反动”,开除了共青团籍。直到1980年,中央民族学院才寄了一封信给他,说当初的处理“是不对的”,而没有说是错误的,“政治上视为超龄团员”。此时的何宗英已经四十多岁了,这真让人哭笑不得。毕业前,因为他藏语文学得不错,中央民族学院的洛桑老师有意让他留校,便征求他的意见,但何宗英说,去年我们到西藏实习,才知道我们的藏语文并没有学好,既张不开嘴,也听不懂,文字也不行,我既然学了藏语文,就想真正学好,我还是到西藏去吧。

于是,1964年,19个同学就进藏了。但因为何宗英的档案袋里装着那个“思想反动”的结论,到西藏后并没有像其他同学那样马上分配工作,而是先到七一农场劳动锻炼了半年,后来又派到“三教”工作团二分团,先后到达孜县、堆龙德庆县、曲水县去做基层工作。

1966年文化大革命开始,“三教”工作团解散了,有单位的人都回原单位闹革命去了,何宗英因为本来就没有分配单位,之后就把他就地安排在曲水县的聂当区。那时西藏正准备要建人民公社,何宗英就到村户去动员群众入社,按照上级的政策,先是鼓励贫苦农牧民入社。何宗英到一户贫苦人家,对那位中年妇女说,你家成份好,你先入社吧?可那位妇女不愿意入社,她找借口说,我家成份好,可是我的亲戚家成份不好,还是先不入吧。还有一个社的副书记对何宗英说,还是互助组好,互助组的土地还是自己的,只是大家互相帮助一下。入了人民公社,土地、收成都是公家的,一点余粮都是生产队里,自己连买个火柴的钱都没有。何宗英心里想,我在大学那时就觉得人民公社办早了,这不是证明吗?但何宗英不敢说,也让基层的群众不要乱说。

虽然在中央民族学院学习了五年,但多数同学的藏语文并没有过关,甚至拼读听写都不行。而何宗英,正是在这两年与基层群众的日夜相处中,才真正掌握了藏语文。何宗英说,基层的藏族老百姓真好,我们工作团的人到村里,老百姓都是把最好的房子给我们住,当然,那会儿最好的住房也可能只是不漏雨而已。

那时候还要清查反动印刷品。邻村工作组的同志发现了一本藏文小书,但他们都不认识藏文,不知道是什么书,想起何宗英是学藏文的,就派了一位叫巴桑的女同志送到邻村何宗英处。何宗英看后告知,这只是一本普通的经书,不是什么反动宣传品。由此,何宗英与巴桑结识了。一来二去,两人产生了好感乃至爱情。

后来何宗英留在了曲水县,巴桑则分到当雄县去了。何宗英找到组织,请求把他的女朋友调到曲水县来,在聂当区当一般干部。组织同意了。1967年,何宗英与巴桑成亲了。第二年,他们的大儿子出生了,因正赶上“破四旧立四新”,就取名为何立新。再之后,二儿子何立军、三儿子何格桑陆续来到人间。

1972年,曲水县才有了第一所小学,这一年,何宗英被调去当小学教师。学生的岁数从六七岁到十几岁不等,大多是农家弟子,不会汉语。何宗英只能用藏语给他们上语文、算术和地理课。刚开始也没有统一的正规教材,何宗英就自己编、自己印,或者找来老教材。他的这批学生到如今也都有五十多岁了吧。

1974年,拉萨市有线广播站的书记张志峰找到何宗英,问他是否愿意到广播站来。能够进拉萨城当然愿意啊。何宗英便开始了一个月的试用期,任务就是把广播稿的汉文译成藏文、藏文译成汉文。因为何宗英不俗的藏汉文能力,他只试了一个礼拜,就成为了正式员工。广播站缺人手的时候,何宗英还兼做过藏语播音员呢。

1980年,与广播站相邻的一处藏式院落内正筹建西藏社会科学院,那里招考工作人员,何宗英得知消息后想去试试。请示领导后,领导以为他考不上,就说,你想试试就去试试吧。考试进行了一整天,考政治、汉文和藏文,结果他4门课考了317分。何宗英不知道自己考得如何,问一位女同事,因为她先生是那里的负责人,同事说你直接问他吧。那位先生竖起大姆指,说,没问题,你是这个,是所有参加考试者当中的第一名!这时候,拉萨市才觉得何宗英是个人才,不能放,不同意。此时,何宗英正巧遇到当时西藏群艺馆的馆长饶元厚,饶馆长问他,我明天要去见自治区党委书记阴法唐,你有什么事需要我代为转达吗?何宗英便写了一封信,说现在落实知识分子政策,我考上社科院了,可拉萨市不放人。几天后,拉萨市委宣传部打电话,让何宗英来一趟。何宗英一去问什么事?宣传部说,你可以办调动手续了。就这么简单,何宗英就调到自治区社会科学院了。很多年以后,何宗英才有机会到北京,见到老书记阴法唐,当面表示感谢,可阴书记并不记得这件事了。

何宗英到西藏社会科学院后,在资料所工作,同时也担任《西藏研究》杂志的藏汉文的编辑和校对工作。他在社会科学院与著名历史学家恰白·次旦平措先生有着深厚的师生之谊和学术交流。我在筹建牦牛博物馆时,几次请教恰白先生,都是何宗英老师陪同并翻译的。

1987年9月27号,拉萨发生旨在分裂国家的骚乱事件,此后断断续续规模不等地闹到1989年3月5号。西藏各种思潮涌动,形势比较复杂,直到3月7日国务院发布拉萨戒严令。1990年何宗英撰写了一篇《第巴桑结嘉措何许人也?》的文章,发表在自治区总工会的《主人》杂志上,借批判桑结嘉措来批判发生在拉萨的骚乱活动,批判他们的分裂罪行。第巴桑结嘉措是五世达赖喇嘛时期一个重要人物,曾主政西藏政坛二十多年,又是一位宗教学者、历史学家、藏医药学家、建筑学家,著作甚丰,也是布达拉宫红宫建造的主持者。1682年五世达赖喇嘛圆寂后,第巴桑结嘉措秘不发丧,长达十余年。后因为康熙大帝西征时从一位藏族俘虏口中得知五世达赖喇嘛圆寂的消息,康熙大怒,斥责桑结嘉措“其罪甚大”,桑结嘉措方才将五世达赖喇嘛圆寂的消息公布,并认定六世达赖喇嘛仓央嘉措。此文一发表,引起了轩然大波。何宗英的文章直指他为分裂思潮之源,引起了很多不同意见和反对意见,有的反对意见还相当激烈。1992年,何宗英要求调出社会科学院,到其他单位去工作。何宗英坚持自己的意见,坚信真理在自己一边,时间必定能够证明这一点。7年后,自治区党委主要领导的讲话,证明他的观点是正确的。何宗英调到西藏自治区档案馆工作。何宗英觉得这个单位挺好,能够接触浩如烟海的原始的藏文历史资料。在这里,他晋升为研究员。他继续为自己的观点寻找更丰富的历史资料和论据。他很喜欢这份工作,但1998年,自治区党委任命何宗英为西藏社会科学院副院长,他本来想坚辞不受,但最后还是服从组织安排,又回到了社会科学院。两年后到龄退休。但何宗英退休后比在职时更忙,自治区宣传文化广播电视系统经常找他帮忙策划或审阅与西藏历史相关的剧本、书稿和文章。我日前去拜访何宗英老师时,他手头还积攒着好几部要看的书稿,78岁的老人每天忙得不亦乐乎。

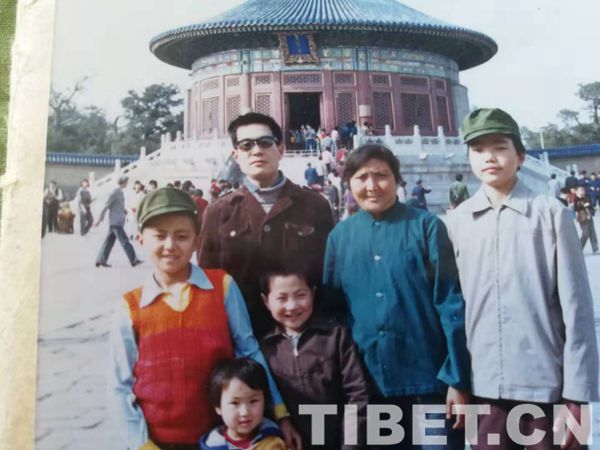

这是一个有着戏剧性穿越感的场面——五十四年前,何宗英大学毕业,从北京只身来到西藏;五十多年后,何宗英的孙女卓玛、孙儿嘉措却从拉萨出发,去往北京西藏中学求学。

我很想知道,他的孩子们在内心的自我意识当中,究竟是汉族人,还是藏族人呢?何宗英笑笑说,有时候可能觉得是汉族人,有时候可能觉得是藏族人,不过,这又有什么关系呢?藏族汉族都是中国人啊!(中国西藏网文、供图/亚格博)

[桑旦拉卓读后感]

非常崇拜何宗英爷爷,一个汉族人可以把其他少数民族的语言、文字学得如此深入浅出。

这令我既感到崇敬又羞愧,作为一个藏族人,我对藏语言文字的学习还是很欠缺的。尤其是现如今社会有很多人总喜欢说自己是藏族,有藏族人的名字、血管里流淌着藏族人的血,可实际上连一个藏文都不识、一句藏语都不会讲,这实在是一个悲剧。

南怀瑾先生曾说:“一个国家,一个民族,亡国都不怕,最可怕的是一个国家和民族自己的根本文化亡掉了,这就会沦为万劫不复,永远不会翻身。”

无论是藏族还是汉族,我们的语言文字都是中华民族的瑰宝,我们理应把自己的语言文化保护好,而保护的关键在于学习和传承。

因为语言、文字是一个民族的灵魂,失去了,我们将会一无所有。

在我写的形色藏人的每一篇后面,都有我的养女桑旦拉卓写的读后感。至于桑旦拉卓怎样成为我的养女,这篇以往的文章中可以看到——2008年第5期《十月》杂志《悲伤西藏》。